(いいとこだけ(笑))

(カッターヘッドは手動)

・最小設定単位は0.01mm

・定寸移動、プログラム移動

・従来の手動でも操作可能

・どこでも好きなところを原点にできる。

・セミクローズドループ制御で高信頼

・

モーター:ステッピングモーター(初心者にも制御しやすいので)と動かす電気機器(ドライバーといいます)

送りねじ:ボールねじ(ガタがなく抵抗が小さい、減りにくい)

コンピューター:(コントローラーといいます)数字を打ち込んで、あるいは ティーチングで入力制御します。

以上をメーカーの分厚いカタログから選んで 購入します。

素人にさわってほしくない!!って。

かなづち、木工ボンドは使いません

ここには 写っていませんが 「半田ごて」は必需です、半田も結構使います。

線の色はいちいち覚えてられないので タグを忘れずにつけます。

一応 テスターはあったほうがいいです

写真のものは ずいぶん前に 知り合いの電気屋さんからもらったものです まだまだ素人が使うのには 充分です。

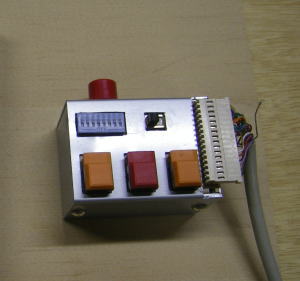

カッターヘッドのハンドルに取り付けて指先1本でテーブル操作をする スイッチです

左下のスイッチは“定寸送り”

青いディップスイッチで途中でピッチを変えることもできます。

真ん中の赤は“原点復帰”(オムロン製ですが赤色は現在作ってないみたいです)

右下のスイッチは“プログラム送り”

箱はアルミケースを改造してつくります。

黒いスイッチは 下のボタンの機能をさらに切り替えます(省略)

近所の鉄工所で部品を作りました。力作の「ナットブラケット」はフライス盤でエンドミル加工したのですが 手が油でべとべとで 写真を撮り忘れました 残念です。

学生のとき こちらで アルバイトしていました おかげで いろいろ教わって 簡単な加工ならできるようになりました。

とゆうわけで 鉄の部品も自作です。

(実は ナットブラケットもメーカーカタログにあるのですが ちょっとお高くて 予算オーバーでした。)

1.「軸を支える台」 Cチャンで作ります。

このCチャンは規格品なのですが 近くの問屋にもなくて メーカー発注で 高くつきました。

2.「ナットブラケット」ボールナットとテーブルをつなぎます。

3.「この字ステー」(あとで使用します)

4.50角アングルステー2本(〃)

以上 半日ちょっとかかりました。

高級感を出すために ペンキで塗装します、さらなる さび止め効果も期待します。(この後面倒なので ラッカースプレーに変えてしまいました_(^^ゞ)

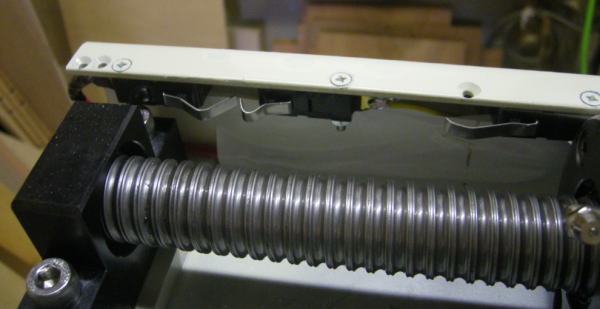

「軸受け」と「ボールねじ」を取り付けます。

ナットブラケットも取り付けました。

この板が テーブルを押したり引いたりして動きます、

ぐらぐらしてたら 話にならないので 頑丈に取り付けました。

これが 心臓部分のステッピングモーターです

軸の偏芯や傾きを吸収するために 「ユニーバーサルカップリング」でつなぎます。

こんな小さなので大丈夫? (ーー;)って感じですが すごい力です。

センサーを取り付けます。

原点検出、限界点検出のために微調整が必要で

取り付け穴だらけに・・・

まあいいか ^^;

こんな小さな 部品も (ロックナット用の部品です)

こんな小さな 部品も (ロックナット用の部品です)うちの仕事場で 落っことしたら二度とお目にかかれないでしょう。

コントローラー端末、手元スイッチを使って 機能どおりに動くかチェックです

動かなかった場合 また 説明書とにらっめっこの時間が始まりますあせらず ゆっくり 確実に!

ここまできたら アクチュエーターは完成です。

あとは いままでのラジアルソーに取り付ければ

半自動NCラジアルソーの出来上がりです